2025/07/11実籾CSNew!

模試帳票の見方と活用法とは?

こんにちは!

3Arrows実籾CSの福田でございます。

今年の梅雨はあるのか…?と疑問に思うほど雨が降らず,夏本番が来てしまったような様子です。

これがまだ2か月近く続くということに若干の恐怖を覚えつつも,暑さ対策を万全にして過ごしています。

さて,本日は当たり前にしてしまいがちですが,意外と見落としの多い内容を記事にしていきます。

そのテーマは,『模試帳票の見方と活用法』です。

頻度は学年によってまちまちではあるものの,学校のカラーテスト・定期テストだけではなく,

塾に通っているお子様ですと模試を受けることが多いかと思います。

また,学年やコースによって,受ける模試の種類に違いがあります。

今回は,我々3Arrowsが採用している育伸社の学力テストについて,見方と活用法をお伝えしてまいります!

結果が記載されている帳票ですが,小学生が受ける模試も,中学生が受ける模試も2枚で構成されています。

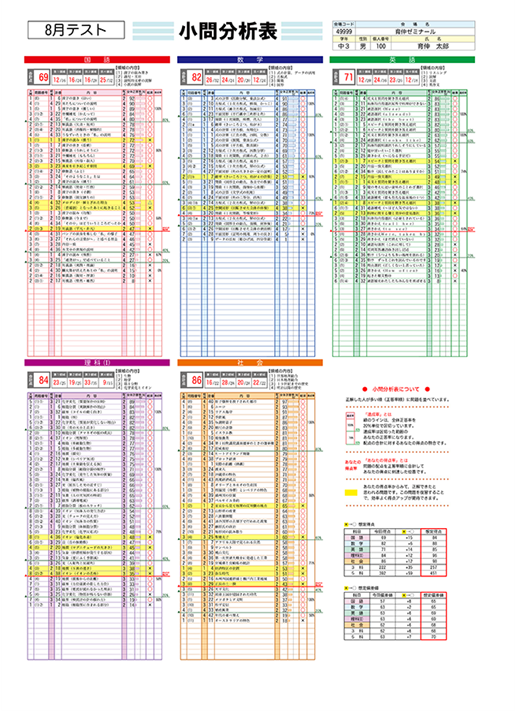

ここからは,実際のサンプルを用いて説明してまいります!

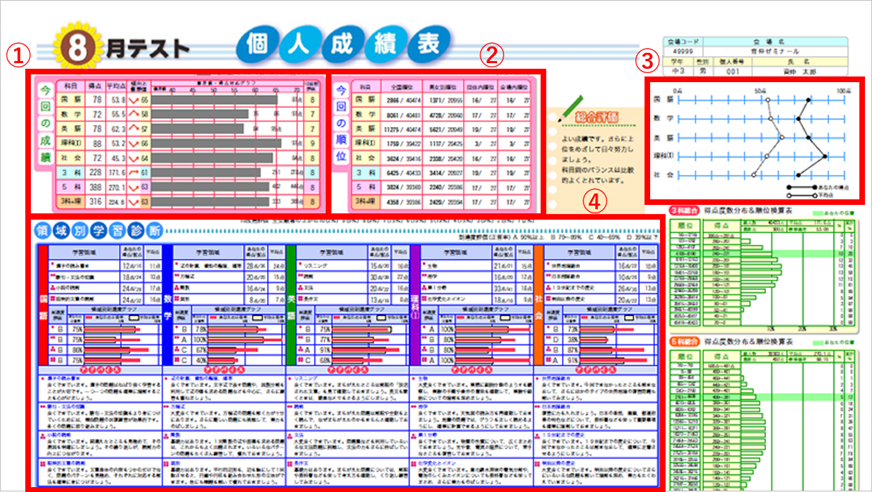

こちらが1枚目の表面になります。

左上の①が,各教科の点数,平均点,偏差値,前回の模試との偏差値変動を矢印で示したもの,達成度合いを

表記しているグラフです。

②は,各教科の偏差値から,全国・男女別・団体内・会場内の順位を掲載している欄です。

③は,平均点との差をグラフで示しているものですね。

④は,各教科の領域別(単元別)における,平均点との差を表しており,それに対するコメント・アドバイスが書かれている欄になります。

模試の結果をご覧になる際は,このようなページをまずはご覧になることが多いかと思います。

実際,このページを使って私も返却する際にアドバイスを差し上げています。

このページにおいて,是非意識してみてほしい欄は,①と④の欄です。

得点・偏差値は言わずもがなですが,変たちとはあくまで『平均点との差』でしかありません。

標準偏差という数値も綱領に入れる以上,全て一概に言えるわけではありませんが,

平均点によって,偏差値も当然変動します。

したがって,偏差値を見ることも大事ですが,一方で平均点との差が何点あるのか,という観点も大事です。

特に,平均点が高く,偏差値があまり出にくい教科の場合は,平均点との差が20点以上あれば

しっかり内容を理解できており,ていちゃくがはかれていると考えていただいても良いかと思います。

また,下にある④の欄は,より細かな分析になります。

各領域・単元別内容における平均点と実際の得点との差を棒グラフで示し,目で見て判断できるようになっています。

この欄をご覧いただくことで,自身の得意単元,あるいは苦手・弱点単元を把握することできる!ということですね。

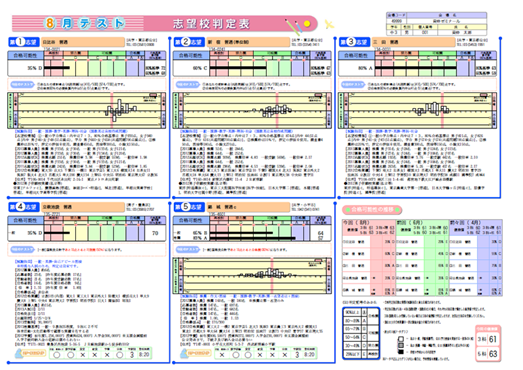

1枚目の裏面は,志望校判定のある学年は記入いただいた学校の判定が出されています。

あくまでも,受けた模試の結果を踏まえ,算出された判定になりますので,公立高校入試,私立高校入試に

直結させて合否判定をすることはリスクがあります。

一つの指標として,ご記入いただいていた際には,志望校の検討にご利用なさるとよいでしょう。

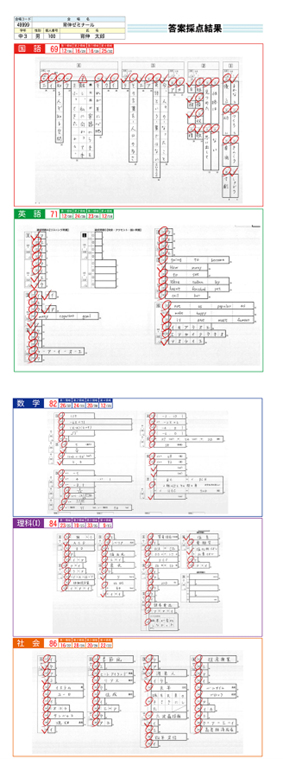

さて,続いては2枚目の表面には,採点された生徒の答案用紙が印刷されています。

ここで,実際にどこの問題を間違えたのかを目にすることができるということですね。

最後の2枚目の裏面が,各教科の小問を正答率の高い順に並べ,正解・不正解を表記しているページになります。

今回,このページが最も重要であるといっても過言ではありません。

今回の模試で取った成績(点数・偏差値)を踏まえ,間違えた問題に黄色で強調表示されている箇所がいくつもありますね。

この部分は,今回の模試の成績から,決して間違えてはいけない,非常に重要な問題であることを示しているのです。

先ほど御覧いただいた,1枚目の表面④の欄も活用しながら分析をすることで,

あと何点あげられたのか,あるいは合計点でどれだけを目指せたのかを分析することができるのです!

ここまでの帳票の見方を踏まえ,これからの勉強のやり方を考えることができるようになります。

点数を伸ばしたい科目を見極める。

模試で点数が取れなかった単元を空き時間を利用して復習をする。

次の試験範囲表を見たうえで,問題をこなしてみる。

勉強とは,常に振り返りと改善をしていくことが肝要です。

定期的に,今までの学習の成果を確かめること,ならびに定着度合いを振り返ることが模試の意義になります。

是非,直近の模試の帳票を出して,振り返ってみてください!

習志野市(実籾・東習志野・大久保)・千葉市(花見川・長作)・船橋市(三山)地区に

お住まいの方,教室をご覧になってみませんか?

ご興味のある方は,お気軽に教室へお問い合わせください!